现在完全代孕 #

Lewis, Sophie. “Full Surrogacy Now.” e-flux, no. 99, Apr. 2019, https://www.e-flux.com/journal/99/261641/full-surrogacy-now/.

作者:苏菲·路易斯(Sophie Lewis)

译者:許顓頊(they/them)

本文节选自苏菲·路易斯(Sophie Lewis)著作《现在完全代孕:反对家庭的女性主义》(Full Surrogacy Now: Feminism Against Family)的导言。原书由 Verso 于2019年5月出版。

关于本译文的几点说明(部分直接复制自译者之前翻译的声明)

- 译者的翻译是以冗长的词意叠加以及对原文的尽可能保留(词汇、结构等),同时译者不在意格式规范(比如会刻意使用空格、破折号来引导阅读节奏)亦或其它相关翻译规范。另外,【 】内除表示数字外,均为译者注解,且部分引用文献的脚注没有进行翻译、脚注翻译格式也不统一(如,中英混合或者中英分离); 2.“trans”一词将译为“跨儿”或“跨性/别”、“trans people”翻译为“跨儿者”,“cis”翻译成“顺性/别”,而**“transgender”译为“跨性别”,读者在阅读时需要仔细思考这几种论述模型的差异**;“cis”一词则译为“顺性/别” 3.“female”只译为“女性”,“woman”译为“女人”、“女”、“妇女”,“male”与“man”等的翻译则对应;又如,“Parent(s)”翻译为“亲本”、“养育者”或者“家长”(不翻译成“父母/母母”等带有强烈性别化指向的、或者是指向专偶伴侣关系(monogamy)的词汇,当然这也是依照语境决定的,比如,也有非二元者接受“父母”等称谓),译者希望能够尽可能地使用更为性别包容的措辞选择但同时译者明白在特定语境下这种行为背后的风险;

- 本文大量出现着同词异译:如,surrogate与代孕/代理;reproduction与繁殖/再生产;labor与分娩/劳动;

- 最后,译者再次为本译文中蓄意出现的拗口词汇组合、句式结构表示抱歉(如果造成困扰)。

我们让胎儿(fetuses)存在于我们体内是个奇迹。与几乎所有其它动物不同的是,每年有数十万人类因怀孕而死亡,这是对联合国旨在制止大屠杀(carnage)的千年目标(millennium goals)的嘲弄。在美国,每年有近千人在进行分娩(childbirth)时死亡,另外有六十五人“差点死去”。这种情况是社会性的(social),而不仅仅是“自然的(natural)”。事情会成这样是由于政治和经济原因:是我们使(made)它们变成这样。

怀孕(pregnancy)无疑有着它的快乐(pleasures);生育(natality)是独特的。这就是为什么,即使其它人因被迫参与(coerced participation in)怀孕而深受痛苦,但许多不论因什么原因而被排除在这经验之外的人——无论这些人是顺性/别者(cis)、跨性/别者(trans)、还是非二元性/别者(nonbinary)2——都仍会感到深深地失落(bereft)。但尽管如此,即使人们充分认识到了在妊娠中(gestating)所经历的崇高感,然而缓解怀孕之问题(the problem of pregnancy)的研究竟然没有得到更一致的支持,这一点是十分值得注意的。

怀孕中所发生的日常“奇迹(miracle)”,即生产那个多于一、少于二的数字,得到的只是理想化的口头支持(idealizing lip-service),而不是尊重。当然,在子宫中创造新的原型个人(proto-personhood),是艺术家们几千年来(millennia)(精神分析哲学家们psychoanalytic philosophers 近一个世纪以来)所关心 (engaged)的奇迹(marvel)。我们中的大多数人无需提醒都能明白,我们每个人都是妊娠工作(gestational work)及其同样费力艰苦的后续工作(equally laborious aftermaths)下的眨眼(blinking)、思考(thinking)、脉动(pulsating)的产物。然而,在2017年,一位像麦琪·尼尔森(Maggie Nelson)这样简明的(compendious)读者和思想家仍然可以半信半疑地(semi-incredulously)但有强有力论据支持地说出,关于实际进行妊娠(actually doing gestation)的哲学写作在文化上是缺失的(constitutes an absence in culture)。

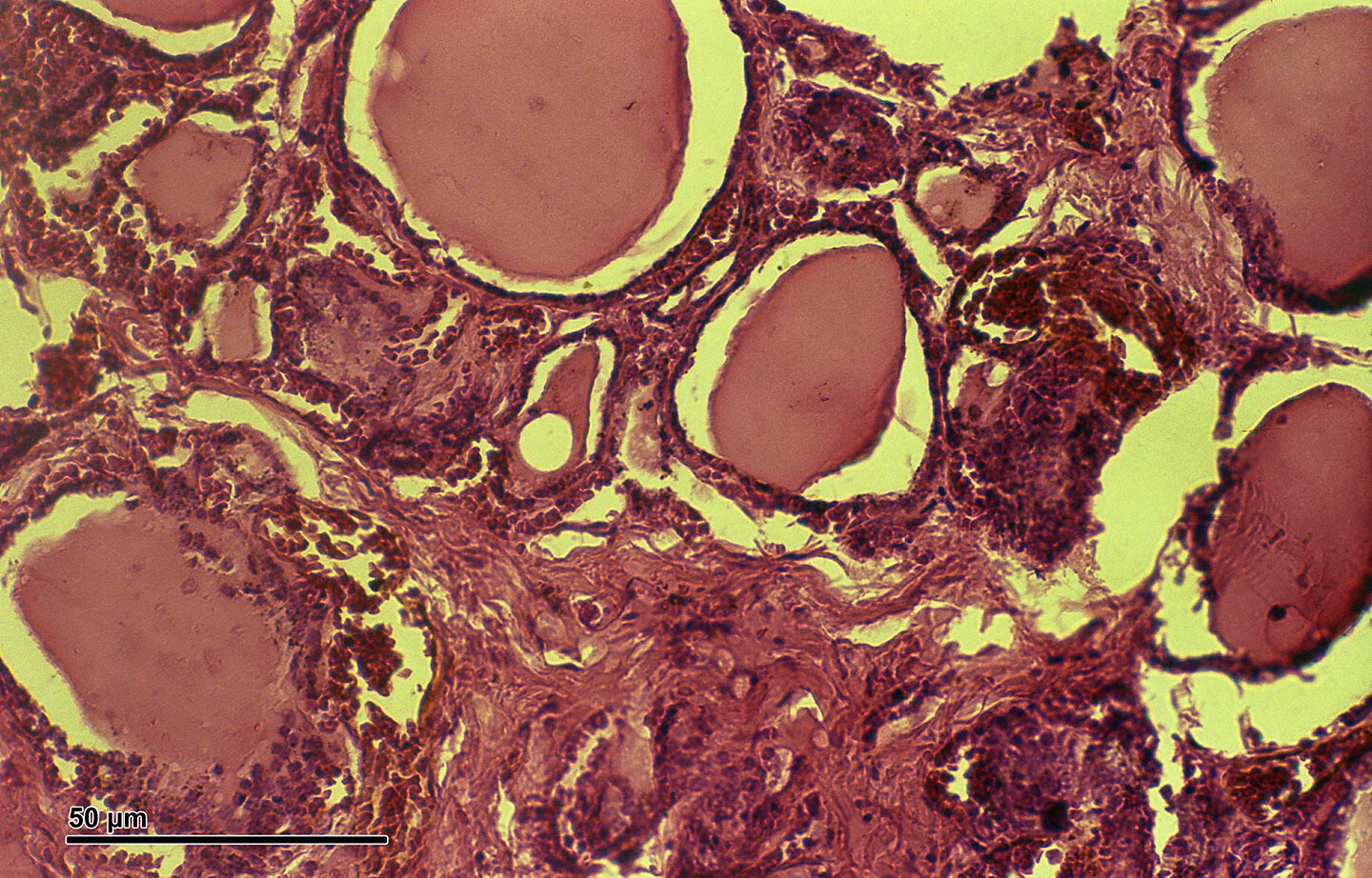

这个话题让我特别在意的是怀孕的发病率(morbidity),鲜少有人讨论的是,从生物物理学(biophysically)的角度来说,妊娠是不合理肆无忌惮地具有破坏性的事情(unconscionably destructive business)。根据演化生物学家(evolutionary biologist)苏珊那·萨迪丁(Suzanne Sadedin)的说法,在我们物种中演化出的这一基本运作方式(basic mechanics),在某种意义上只能被描述为是一种可怕的意外(ghastly fluke)。科学家们——通过实验将胎盘细胞(placental cells)置入老鼠尸体中——发现怀孕的活性细胞(active cells)会在它们所接触的每一个组织中“横冲直撞(rampage)”(除非被强烈地遏制)。凯西·阿克(Kathy Acker)在说得癌症就像有孩子一样时,她并没有引用这些研究,但她是在无意识地表达传递着(channelling)这些研究结果。在埃琳娜·费兰特(Elena Ferrante)《被遗弃的日子》(The Days of Abandonment)一书中的主角也是如此,其告知道:“我就像一块食物,被我的孩子们不停地咀嚼着;这是由活体材料(living material)制成的一种反刍食物(cud),这种活体材料不断地混合和软化它的活体物质(living substance),以便让两个贪婪的吸血者滋养TA们自己”。3

人类胎盘切片。染色:苏木精和曙红。光学显微镜技术:明视场。放大倍数:1200倍。照片:约瑟夫·瑞意奇(Josef Reischig)/ CC 署名-相同方式共享 3.0 版本

Section of human placenta. Stain: Hematoxylin and eosin. Optical microscopy technique: Bright field. Magnification: 1200x Photo: Josef Reischig/CC BY SA 3.0

胚胎发育(embryonic development)中活跃的基因也与癌症有关(implicated)。这并不是——在萨迪丁(Sadedin)的论述里——为什么智人(Homo sapiens)间的怀孕进行着(perpetrates)一种生物上的“血浴”(biological “bloodbath”)的唯一原因。是我们要一起共事的(work with)特殊的、功能上罕见的胎盘类型——血绒膜胎盘(hemochorial placenta)——其决定了竹下千佳子(Chikako Takeshita)称之为“母胎(the motherfetus)”的实体(entity)在内部撕裂自己。4 这种胎盘不是简单地通过一种有限度的滤器(limited filter)与妊娠者的生物体(gestator’s biology)接合(interfacing),或者以自由供给的分泌物(freely proffered secretions)满足其自身,而是以“消化(digests)”的方式进入宿主的动脉,确保充分进入大多数组织。而那些胎盘没有(don’t)以这种方式“突破子宫壁(breach the walls of the womb)”的哺乳动物,可以在怀孕的任何阶段轻易地中止(abort【该词也有堕胎等意思,译注】)或重新吸收(reabsorb)不想要的胎儿(unwanted fetuses),萨迪丁指出。对它们来说,“在怀孕期间,生活几乎照常进行”。5 相反地,人类无法(cannot)在忽然改变主意的情况下(又或者说,在突发干旱或战争爆发的情况下)撕开胎盘而没有致命大出血(lethal hemorrhage)的风险。我们的胚胎(embryo)极度地扩大并瘫痪了供应着它的更广泛的动脉系统,同时(受激素影响地 hormonally)提高了血压和糖分供应。2018年的一项研究发现,在英国,产后创伤后应激障碍(post-natal PTSD)至少影响了3%到4%的母亲(美国的比例可能要高得多——尤其是在黑人女人 black women 中)。6

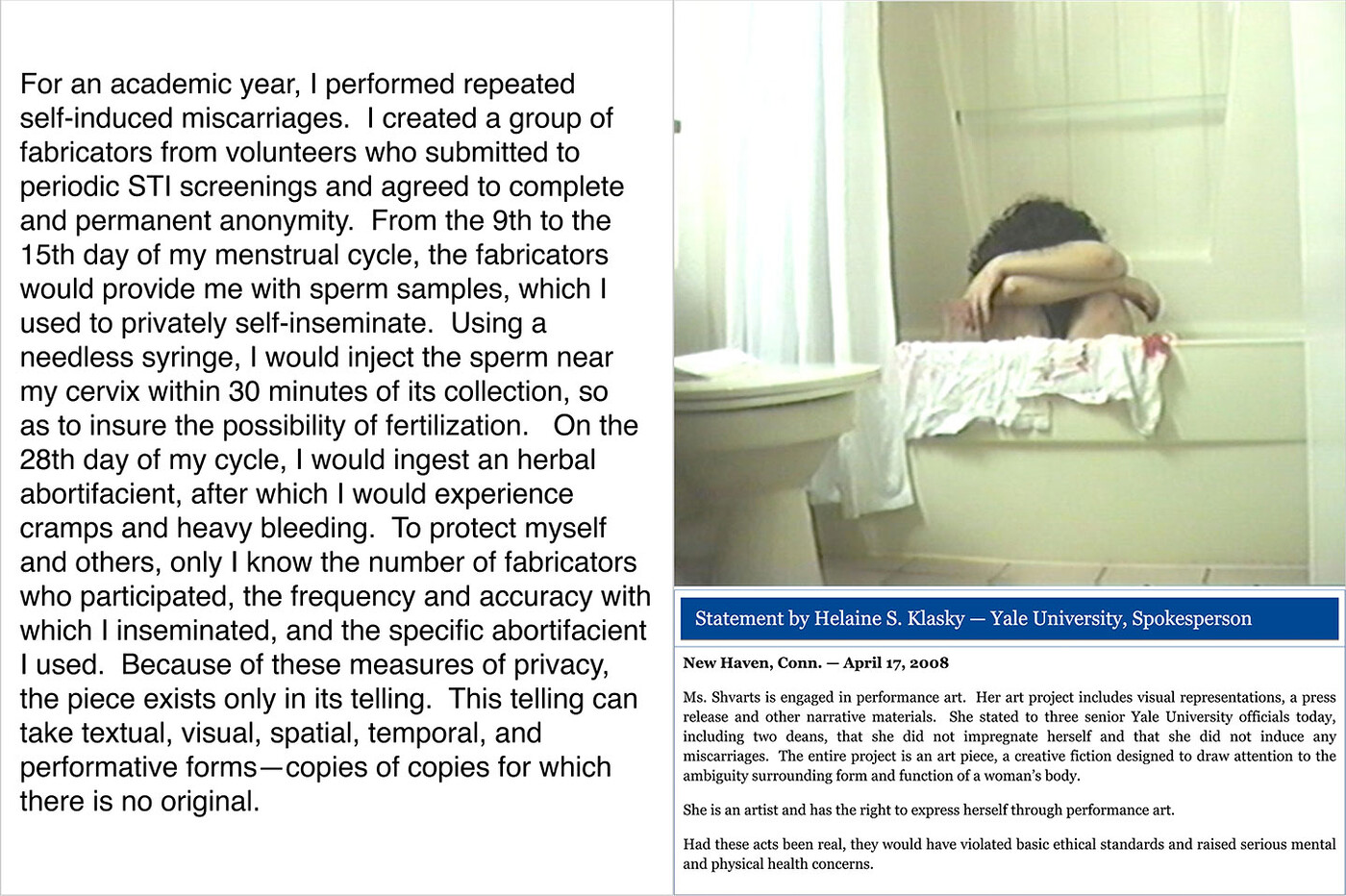

难怪哲学家们会问妊娠者(gestators)是否是人(persons)。7 一个社会似乎不可能让这种可怕的事情经常发生被赋予法律地位(legal standing)的实体身上。考虑到血绒膜胎座(hemochorial placentation)的生物学特性,我们中这么多人拥有“可存活/可生育的(viable)”子宫在身体可被植入(physical implantability)的状态下四处行走——没有避孕药(Pill),没有宫内避孕器(IUD)——理应被视为是最不寻常的事情。可以肯定的是,在世界许多地方,于妊娠过程一开始就停止(at the very beginning of the process)妊娠是比较简单的,比如因为发生了一次不显著的(甚至不被注意的)流产(miscarriage),或者因为妊娠者可以(通过一位有识知情的 knowledgeable 朋友)获得堕胎药(abortifacients)。2008年,阿利扎·施瓦茨(Aliza Shvarts)使用新鲜的精子进行自我授精(self-inseminated),然后通过吞服药丸的方法进行“自我流产(self-aborted)”,一遍又一遍,每个月都这么做,并且持续了9个月,以此作为一种艺术项目。8 我好奇是的那个反常的(perverse)开始-停止式分娩劳动实验(start-stop labor9 experiment)是什么样子。很遗憾,施瓦茨对这一事件(matter)真实、非辩护的想法(true, nondefensive thoughts)被一堵右翼怒吼的墙(a wall of right-wing bellowing)所湮没(obliterated)。鉴于人们期望从一份自己不愿意做的无休止工作中解脱出来时会有好的感觉,毫不意外的是,终止之经历(experience of termination)一般而言会产生解脱(relief)和被关怀(cared-for-ness)的感觉。正如艾丽卡·米勒(Erica Millar)在《快乐堕胎》(Happy Abortions)一书中所证明的那样,与堕胎有关的持续性负面情绪极为罕见。10

【阿利扎·施瓦茨,《海报》,2008年/2017年。作品《无题 [毕业论文] 》(2008年)的行为纪录(注解、静物和大学官方声明),纸上喷墨,18英尺 x 24英尺。为了应对该项目被耶鲁大学审查,施瓦茨在10年内没有展示《无题 [毕业论文] 》的任何视觉纪录。现在只有在她其它作品身上才能看到它。图片由艺术家提供。

Aliza Shvarts, Posters, 2008/2017. Performance documentation (score, still, and official university statement) from Untitled [Senior Thesis] (2008), inkjet prints on paper, 18in x 24in. In response to the project being censored by Yale University, Shvarts did not show any visual documentation of Untitled [Senior Thesis] for 10 years. It is visible now only through the lens of her other works. Courtesy of artist.】

左侧

在一个学年里,我反复进行自我诱导的流产(self-induced miscarriages)。我从自愿者中创建了一组制造者(fabricators),TA们定期接受性传播感染筛查检测(STI screenings),并同意完全且永久匿名。从我月经周期的第9天到第15天,制造者会向我提供精子样本,我使用这些精子私自进行自我授精(self-inseminate)。我使用不需要的注射器(needless syringe),在采集精子后的30分钟内,将精子注射到子宫颈(cervix)附近,以确保受精(fertilization)的可能性。在周期的第28天,我将摄入一种草药堕胎剂(herbal abortifacient),之后我将经历痉挛和大量出血。为了保护自己和TA人,只有我知道参与这个项目的制造者的数量、我授精的频率和准确性,以及我所使用的具体堕胎药。由于这些隐私措施,作品只存在于它的讲述中。这种讲述可以采取文本、视觉、空间、时间和展演(performative)的形式呈现——没有原件的复制品的复制品。

右侧

耶鲁大学发言人赫莱茵·S·拉斯基(Helaine S. Klasky)的声明

康涅狄格州纽黑文市,2008年4月17日施瓦茨女士进行着行为艺术的创作。她的这个艺术项目包含着视觉表征呈现(visual representations)、一份新闻稿和其它叙事材料。她今天向耶鲁大学的三位高级官员,包括两位院长(deans)表示,她没有让自己怀孕,也没有诱导(induce)任何流产(miscarriages)。整个项目是一件艺术作品,是一部创意性虚构小说,旨在引起人们对围绕着女人身体形式和功能(form and function of a woman’s body)的模糊性(ambiguity)的关注。

她是一名艺术家,有权通过行为艺术来表达自己。

如果这些行动(acts)是真实的,它们就会违反基本道德标准,并引起严重的身心健康问题。

妊娠之解决(Gestational Fix) #

对于那些生命真正“重要(matter)”的人来说,怀孕早已在很大程度上被技术性地解决了(substantially techno-fixed)。在资本主义与帝国主义下,更安全的(或至少有医疗支持的)妊娠通常是上层阶级的特权。而富人们在孕育(gestate)自己的幼仔时历来都能承担得起的高端照料,最近则增补了(supplemented)一种“技术(technology)”,这一技术从消费者的角度来看是一种能100%吸收伤害的“技术”:“妊娠代孕者(gestational surrogate)”这一人类劳动力(human labor)。就如新闻媒体仍旧报道的那样,代孕(surrogacy)于2011年开始在全球范围内增长(booming globally)。2016年前后,这个产业(industry)开始遭遇一系列阻碍(setbacks):泰国和尼泊尔在可预见的未来完全禁止代孕,而其它主要中心(印度、柬埔寨和墨西哥)则立法禁止除了“利TA式(altruistic)”异性恋代孕安排(heterosexual surrogacy arrangements)以外的所有安排。尽管如此,各大洲仍有私人注册的、盈利的“不孕不育诊所(infertility clinics)”,列出着可雇佣的代孕者(surrogates)名单,并且据TA们说,这些代孕者与顾客在过程结束后带走的婴儿在基因上完全没有关系。因为,正如那些更为谨慎的评论家所预言的那样,代孕禁令(surrogacy bans)不但没有停止婴儿交易,反而在实际上助长了婴儿交易,使得妊娠工作者(gestational workers)比以前更加脆弱易受攻击(vulnerable)。11

代孕禁令将妊娠工作者连根拔起(uproot)、孤立、并将其定为犯罪(criminalize),迫使TA们转入地下并经常远去异国异地,远离TA们的支持网络,与TA们的老板和中间人一起冒着被起诉的风险。2018年7月,33名怀孕的柬埔寨人在金边(Phnom Penh)被拘留,并与TA们的中国老板一起被控“人口贩卖罪(human trafficking offences)”。12另外,在印度最高法院作出反对商业和同性恋代孕的裁决后,一位在孟买的不孕不育专家(infertility specialist)立即开始从肯尼亚招募代孕者工人(surrogate workers)。通过体外/试管受精(vitro fertilization),他将属于其同性恋客户们的胚胎植入到肯尼亚人体内。怀孕后(Pregnant),这些承包人在印度监测二十四周并接着飞回内罗毕(Nairobi【肯尼亚首都,译注】)。这些婴儿在内罗毕的指定医院里出生,客户们可以在那里接走TA们。该医生坚称,他没有违反印度法律,因为他没有在该境内与同性恋客户有任何互动:从技术上讲,他只是为肯尼亚的“医疗保健(health care)”寻求者提供试管受精(IVF【即,in vitro fertilization,译注】)。换句话说,这些临床医生直接跳过法律漏洞,将代孕母亲(surrogate mothers)跨境转移,让代孕母亲面临更大的风险,并同时扩大和多样化TA们自己在全球范围内的商业合作关系。13

商业代孕的趋势并不构成生物繁殖模式上的质变(qualitative transformation),而这生物繁殖模式目前杀害了(如上述死亡率统计数字所示)许多成年人的生命。事实上,资本主义生物技术(capitalist biotech)根本没有解决怀孕(pregnancy per se)这一问题,因为这不是它要解决的问题。它只是对基因式亲代关系(genetic parenthood)14的需求做出回应,并运用外包逻辑(the logic of outsourcing)来应对这种需求。虽然发展仍然是不平坦且试验性的(tentative),但很明显,资本主义以这种方式异化和全球化(alienating and globalizing)妊娠代孕(gestational surrogacy),跟以往一样,是一种涉及转移问题的选择。怀孕工作(Pregnancy work)不是消失了,也不是越来越容易,而是冲破各种监管障碍,进入了一个开放的市场。让穷人来做脏活,哪里的穷人最便宜(或最方便)就登记(enroll)哪里。

这也难怪,因为早在19世纪末就已经为这种发展奠定了基础,当时在欧洲和北美大片殖民(colonial)、上层阶级、经常是女人领导的(women-led)优生学运动(eugenics movement)认为,实现怀孕的承诺——即,通过性的“美德”(sexual “virtue”)和白人至上主义的“卫生”(white-supremacist “hygiene”)来达到一种繁荣的未来“种族”(a thriving future “race”)——的最佳途径是由国家从经济上规训所有不利于这种前景的性活动(sexual activity)。15 作为优秀的社会民主主义者(social democrats),这些“女性主义(feminist)”进步派想要有一个民族国家(nation-state)——其有义务为存在于其领域内的妊娠劳动者(gestational laborer)以及(特别是)妊娠劳动(gestational labor)的产物(products),提供食物、住所、衣服、教育和培训。16 由于这在当时,并且现在看来仍然是一个听起来昂贵的主张(proposition),一系列持久性的(enduring)观念与政策在世纪之交的时候被宣传推广,根据这些观念和政策,对大都市的无产者来说,生孩子意味着经济上的不负责任(financial irresponsibility)和必然消亡本身(surefire ruin in and of itself),尤其是在婚外的状态下(out of wedlock)。同样的打击劝阻也或多或少地适用于美国东部沿海的非白人(意大利人、爱尔兰人、阿拉伯人)移民。而在“殖民地(the colonies)”(尤其是印度)的流落无产阶级人口(lumpenproletarian populations)面临着更多的实际手段,包括(著名的)绝育(sterilization)。同时,奇怪的是,对资本主义阶级的家庭来说,生孩子代表着一种良性和重要的投资,保证了TA们的——以及经济上的——顺景/财富(good fortunes)。

历史学家劳拉·布里格斯(Laura Briggs)坚持认为,“认为物质财富/福祉(material well-being)和分娩(childbearing)之间甚至存在着一种关系——这是20世纪中产阶级的、在某种程度上也是白人的信仰(belief)”。17 然而,从生殖式精英统治(reproductive meritocracy)这一霸权概念(hegemonic notion)到我们今天可以看到的怀孕“零工经济(gig economy)”的开端,这不过是一系列逻辑步骤。人们以空前的毫不夸张的方式(In unprecedentedly literal ways)为TA人生孩子(make babies),来换取所需的金钱,以承保(underwrite)在道德上(morally)以及物质上看自己原本勉强合理的生孩子行为(barely justifiable baby-having)。不过,说早期优生主义生殖政策(eugenicist reproductive policy)的基本思想在晚期资本主义重新浮现——甚至说它们已经存活下来——也不太准确。相反,正如W·E·B·杜波依斯(W. E. B. Du Bois)在《美国黑人的重建,1860-1880》(Black Reconstruction in America, 1860-1880)一书中所阐述的那样——或者是多萝西·罗伯茨(Dorothy Roberts)在《杀死黑人身体:种族、繁殖和自由的意义》(Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty)——这些关于财产(property)和次等人(sub-humanity)、私有化、以及惩戒的联锁逻辑(interlocking logics),形成最初组织了资本主义的模板,并将其作为一个系统加以维持。18 这占主导地位的自由民主主义话语(liberal-democratic discourses)所大肆宣传的后种族价值(postracial values)和引导式普遍性(bootstrap universality)的世界,其只会使得被剥夺财产/权利的人口(dispossessed populations)对TA们作为黑人活着并生孩子这样的冒犯行为(trespass)承担更大的责任。阶层化(stratification)是自我再生产的(self-reproducing)而且其并不旨在被解决(not designed to be resolved)。

我们仍然有必要警惕优生学式常识(eugenic common sense)的当代重复(iterations),因为它们的表面价值不一致;仍然有理由(指出虚伪!)指出即使城市工人阶级和黑人母亲(black motherhood)继续受到攻击,对黑人及工人阶级女人获取(access)避孕措施(contraception)和堕胎措施(abortion)的障碍也在不断地变得更加难以克服。“自由投资(freely invest)”生小孩(in having a baby)这一积极“选择(choice)”是众多法律实实在在地逼迫许多人去做的,其结果是可怕的,而且往往是致命的。印度的产科医疗(Obstetric care)至今仍是全世界最匮乏的国家之一——尽管印度向全世界的客户出口和提供产科医疗保健(obstetric medical care)。我们知道,这样的矛盾是资本主义地缘经济的重要组成部分(part and parcel),即在使它人(others)兴旺繁荣的过程中需要人口的消亡(extinguish)。正如一个老笑话说的那样,不只是生命是一种性传播疾病(It’s not just life that is a sexually transmitted disease)。出生正义运动者们(Birth justice campaigners)知道,正如艾滋病活动家们(AIDS activists)在20世纪80年代和90年代就知道的那样,在营利性医疗保健(for-profit health care)的背景下,性所传播的同时是死亡(it is death that sex spreads, simultaneously)。

然而,这种令人沮丧的状态从来都不是故事的全部。从苏联对怀孕的同志(comrades)的大规模度假营,到德国创造性的(尽管注定要失败的)“黄昏睡眠(twilight sleep)”方法——旨在彻底抹去关于分娩痛苦(labor pain)的记忆——人类历史上包含了过多的野心勃勃的意识形态和技术实验,以实现分娩(childbirth)的普遍解放和集体化。这无可否认是一个矛盾的记录(ambivalent record)。艾琳·鲁斯蒂格(Irene Lusztig),2013年关于这一主题的一部精彩档案电影(archival film)的导演,对她所讨论的二十世纪初的各种休息营(rest-camps)和分娩学校(schools of childbirth)有着可理解的严厉言辞。但是,她认为,你必须承认TA们的优处——即使是一个世纪前写的最固执错误的教科书,至少也用不妥协的措辞说明了要解决的问题:“产伤(Birth injuries)是如此的普遍,以至于大自然(Nature【注意是大写的‘N’,译注】)必然意图让女人在生殖过程中被耗尽,就像鲑鱼产卵后死亡一样。”19 好吧,如果这就是大自然的意图,《母亲档案》(The Motherhood Archives)中介绍的早期乌托邦式的助产者和医疗改革者们回应道:那么大自然就是个混蛋。为什么要接受大自然(Nature)是自然的(natural)呢?20 如果这(this)就是分娩“自然”的样子——TA们在欧美的产房(maternity wards)里察看着它们推断道——那么其很明显需要被去自然/改变本性(denatured)和重塑。21 说起来容易做起来难。基于类似赛博格自决(cyborg self-determination)的生育力护理(fertility care)的先驱式规范(pioneering norms)已被证明是一个移动标靶(moving target)。妊娠的例外性(exceptionality)以及值得护理性(care-worthiness)仍是被强行自然化(naturalized)的东西,并与“大自然(Nature)”格格不入地拼接在一起(spliced in against the grain of a “Nature”),而自相矛盾地,“大自然”对死亡、伤害和痛苦的根本性中立(fundamental indifference)对我们大多数人来说并不自然(naturally)。

艾琳·鲁斯蒂格(Irene Lusztig),《母亲档案》(The Motherhood Archives),2013年,91分钟,高清视频,16毫米,和档案菲林。

Irene Lusztig, The Motherhood Archives, 2013. 91 min, HD video, 16 mm, and archival film.】

此外,这些旨在将人类(humanity)从妊娠式“大自然”(gestational “Nature”)中解放出来的努力,很多也是以 “大自然(Nature)”的名义服务TA们自己的(their)动机(cause)。例如,转向所谓的“自然分娩(natural childbirth)”——它在1970年因其资产阶级性质(bourgeois)遭到了来自舒拉米斯·费尔斯通(Shulamith Firestone)的强烈蔑视——更准确地说,它代表了一种充满着谨慎风格化(carefully stylized)妊娠分娩小技巧和策略(gestational labor hacks and artifices)的生活规则(regimen),这是一套可能被标榜为是“直觉(intuitive)”的心理和身体调理方法(mental and physical conditioning),但其仍然需要时间和技巧来掌握。自然分娩从未完全过时,在不同的社会阶层中仍然非常流行。22虽然自然分娩的特定分支学说(particular subdoctrines)在其陷入神秘化之处继续受到合理正当的抨击,但更广泛的自由分娩运动(free-birthing movement)对——适时反应的资本主义产科学(just-in-time capitalist obstetrics)及其殖民父权制历史(colonial-patriarchal history)——助产者、女巫和TA们的本地知识(indigenous knowledge)被驱逐出妊娠工作场所(gestational workplace)——的基础批判(foundational critique)是无可指摘。23

同样地,我不反对包容跨儿的自治主义助产者及激进导乐陪护师(trans-inclusive autonomist midwives and radical doulas),TA们(不同于 ProDoulas (专业导乐陪护)——见注释23【即本译文注释26】)游说着(lobbying)使TA们的工作成为一种有保障的免费医疗保健(free health care)形式。24 我不反对“全方位(full-spectrum)”的生育工作(birth-work),它在堕胎、流产(miscarriage)、生育治疗(fertility treatments)、分娩(labor)和产后(postpartum)等方面支持所有性别(genders)的人,并通常在生物医学建制机构(biomedical establishments)之外运作,展开自下而上的互助(mutual aid),传播着旨在实现最低限度地(也就是充分地 sufficiently)用药物治疗(medicated)、最大限度地愉悦生殖(pleasurable reproduction)的方法。25 恰恰相反:权力归于TA们(power to them)。凭借TA们精心完善的教育、培训和传统外行科学的体系(systems of education, training, and traditional lay science),TA们正在以自己的方式创造一种值得为之奋斗的自然(nature)。26 任何在助产者网络(midwifery networks)呆过一段时间的人都会意识到,TA们中有这么多人是反威权的共产主义者(anti-authoritarian communists)绝非偶然。27

很少有人有意识地希望婴儿成为商品。然而,婴儿式商品(baby commodities)是今天妊娠分娩劳动(gestational labor)所生产的东西的一个明确组成部分。考虑到可以应用于婴儿组装生产线(baby assembly Iine)的各种组织原则,声称我们怀孕时生产的只是生命(life)、新生命(new life)、爱、或“合成价值(synthetic value)”:即人类编织凝聚一起(human knitted-togetherness)的价值——的说法是非历史的(ahistorical)(充其量是如此)。28 这样的说法首先是不能令人满意的,因为它们无法说明那些不与TA们体内的东西建立关系(do not bond with)的妊娠者们。而且它们也不能完全把握理解利TA主义的代孕(altruistic surrogacy),这种利TA主义代孕的目标是明确在分娩过程中不在妊娠者和婴儿之间产生纽带(即使有些代孕者在生育后 given birth 确实会依恋 do attach ,有时也会提出一种不那么排TA专有的 exclusive、开放收养式的 open adoption-style 养育模式 parenting model)。与此相关的、哲学上普遍存在的、认为社会关系纽带(social bonds)是生物式地以怀孕为基础(grounded biologically in pregnancy)——有些人称之为一段关系的“九个月的领先开端(nine-month head-start)”——的说法最终是不完整的。29这更好的问题肯定就是:对什么的领先开端?什么类型的社会关系纽带是以哪种怀孕方式为基础的?

显然,如果我孕育着(gestating)一个胎儿(fetus),我可能会觉得我与我身体的那个(胎儿)部分有关系。假设彼此继续同居(cohabit),这种“关系”甚至可能为我与婴儿(infant)(如果它出生后(if and when it is born))所产生的社会性(sociality)奠定基础。但我也可能以一种完全不同的方式将这工作概念化——即,为一个另类的社会世界(an alternate social world)奠定基础(grounding)。我可能永远不会看到(或希望看到)我的活体产物(living product);我不是仍通过那出生(birth)奠定着与这世界之联系(a bond with the world)的基础吗?就这一点而言,我周围的人可能会想象TA们与我隆起腹部内部的东西(the interior of my bump)存在着关系,TA们甚至会是“正确的”,因为身体的渗漏式污染(leaky contamination)与同步性(synchronization),在激素上(hormonally)和表观遗传学上(epigenetically【也译,后成论】),以许多(尚未充分理解的)方式发生着。如果不了解分娩(labor)本身的具体情况,我们根本就无法对“社会(the social)”进行概括。并且,不管妊娠关系(gestational relationship)提供了怎样的“基础(ground)”,社会(the social)之结构(fabric)是我们最终通过接续妊娠(gestation)所留下来的东西来编织而成的,我们总是彼此以陌生人的身份相遇,彼此之间肌肤相亲(skin-to-skin),形成爱的以及虐待性的依恋(loving and abusive attachments),并努力建立同志情谊(comradeship)。与此相反的说法就是自然化(to naturalize),具有讽刺意味的是,这因此就是贬低(to devalue)“母-胎关系(the mother-fetus bond)”这一意识形态式的陈旧观点(ideological shibboleth)。如果我们把怀孕(且不只是其规定性后果(prescribed aftermath))重新想象为是资本主义下的工作——也就是,作为一种需要与之斗争的东西,朝向一个从工作中解放(free of work)和从价值中解放(free of value)的乌托邦视野(utopian horizon)——这会怎么样呢?

聘用条款(Terms of Engagement) #

具体来说,什么是商业性妊娠代孕(commercial gestational surrogacy)?它是资本主义更有效地利用怀孕来谋取私利的一种手段,利用的是——没错——新开发的技术设备,但也包括陈腐的(well-worn)单向式情感和肉体服务的“技术”——守旧已被充分利用的(well-beaten)不平等贸易渠道。代孕是一种制造和销售的物流(logistics),商品是生物基因后代(biogenetic progeny),有着“科学”与法律契约的支持背书。这是一个蓬勃发展、不断变化的前沿地带,其每年的营业额不详,但肯定不可忽视:“一个20亿美元的产业”是在2017年被引述的标准估计。30仅仅是一位自由职业的国际掮客,鲁迪·鲁派克(Rudy Rupak)就成立了医疗旅游公司 PlanetHospital,在2014年因诈骗罪被判刑之前,他将自己描述为“全球大约750个孩子的叔叔”。可以肯定地说,每年都有几千名婴儿在快速变化的若干立法机构(legislatures)中诞生并迅速被移交,这些立法机构可能包括也可能不包括(截至本书出版时)加利福尼亚、乌克兰、俄罗斯、以色列、危地马拉、伊朗、墨西哥、柬埔寨、泰国、印度、老挝和肯尼亚。

即使在学术界之外,由于出版时间的限制,学者们几乎没有机会捕捉商业代孕之格局正在发生的变化。“随着柬埔寨关闭了代孕的大门,”一个博客试探性地提供到,“老挝可能会成为这些生殖服务的下一个目的地”,至少在几个月之内是如此,直到老挝立法者也开始打击镇压。31而在以色列极右翼恐同游说团体取得的突破性进展下,当局宣布从2018年夏天开始专门为男同性恋者定制代孕服务的庞大产业将被关闭,这引发了大规模的抗议活动。32与之相反的,有一个立法机构准备在2019年合法化面向全部性取向客户的有偿第三方妊娠(compensated third-party gestation),也就是纽约州,其也是美国仅有的——在“婴儿M事件(Baby M)”成为争论焦点的30多年之后仍然禁止任何代孕安排的——四个州之一。英国政府现在也在对其确定亲子关系(parentage)的规则进行为期三年的调查,其结果是,“法律可能会被改革,以剥夺进行妊娠或对婴儿进行基因捐赠的人的自主权利”,也就是说,剥夺——《每日电讯报》(The Telegraph)上的一篇尖锐文章里预先称呼为(pre-emptively calls)“家长(the parents)”(确切地说,“亲生家长 birth parents”)——这样的个人的权利。33

基本概念:商业性妊娠代孕者收取费用,费用的支付(在各个孕期)因国家而异。代孕者从事(undertake)怀孕的生产力(capacity)基本上是租借给(leased to)一个或多个不孕不育者,这些人随后拥有生产资料(the means of production)——即代孕者的生殖性生物体(reproductive biology)——的股份(a stake)。这就使得有理由(grounds)对希望得到的产物(hoped-for product),即对活体后代(living progeny)提出相应的所有权(corresponding claim),而这通常意指的是(denotes)基因后代(genetic progeny),尽管捐赠人/供体的配子(donor gametes)也同样是被使用到的。假设怀孕进展顺利,根据契约,代孕者在分娩(delivery)后不久就必须放弃全部的亲代所有权(parental claims),且在绝大多数情况下,代孕者都是通过剖腹产(caesarean section)进行分娩的。

不管是不是商业性的,妊娠代孕(gestational surrogacy)都是为了构造(construct)和分娩(deliver)一个“别人的”婴儿而安排怀孕的行为。所以,如果其就是这本书的主题,那么这是本关于一件不可能之事(an impossibility)的书。一件不可能之事,怎么说呢?我指的是地球上所有最好的家长们(尤其是“收养者(adoptive)”家长们)都已经知道的事情,即“为别人”生下一个婴儿(bearing an infant)永远是一种幻想,一种摇摇欲坠的构想(shaky construction),因为婴儿永远不属于任何人。显然,婴儿在某种意义上确实属于照顾TA们的人,但TA们不是财产/所有物(property)。同时设计TA们的基因代码(genetic code)也不像许多人想的那么重要;实际上,正如一些生物学家激烈挑衅般(provocatively)总结到这事:“DNA 不是自我繁衍/再生产的(self reproducing)……它什么都不制造……生物有机体(organisms)也不是由它决定的。” 34换句话说,亲本(parents)之物质(substance)被搅乱了(gets scrambled)。在TA们死后,TA们的源代码(source code)并不在孩子们身上“继续存活(live on)”,这与非亲本(nonparents)的源代码一样。唐娜·哈拉维(Donna Haraway)由此推断,在我们这个物种中,“从来没有任何个体的繁殖/再生产(reproduction)”,因为“家长/亲本(parent)双方都不会在孩子身上延续,而孩子是一个随机重组的(randomly reassembled)基因包(genetic package)",因此,对我们来说,“字面意义上的繁殖(literal reproduction)是一个矛盾的术语”。35 只存在着退化性和再生性的共同生产(degenerative and regenerative co-production)。分娩劳动(Labor)(比如 妊娠分娩劳动 gestational labor )和自然(包括基因组、表观基因组、微生物组等等)只能通过彼此转化(transforming one another)来共同炼化改变(alchemize)这个世界。从根本上说,我们所有人都负有责任,尤其是对表观遗传学(epigenetics)这件烦乱恼人之事(the stew)负有责任。我们是彼此的制造者(makers)。并且我们可以集体学习这样的行为。这也正是那些(those)我希望称之为真正代孕(real surrogacy)的真相(truths),也就是完全代孕(full surrogacy)【译者认为此处的“完全”有“真正完整”这一含义,也有“全面进行”的意思,译注】。

这样的举动是受到乌托邦传统的启发——各种社会主义生物学家、酷儿和跨儿女性主义(transfeminist)科学家、反种族主义者和共产主义者的传统——这些传统思辨着在血缘(blood)、私人伴侣关系(private coupledom)和基因迷恋(gene fetish)之外的繁殖(babymaking)将会是什么样。这些传统仍然是乌托邦式的,因为今天的代孕可以是任何样子,从严重平淡陈腐(severely banal)再到令人不安的残忍(disturbingly ghoulish)。在跨国代孕的安排过程(choreography)中,噩梦般的事故一再发生,虽然到目前为止,每一次事故最终都得到了解决,但它们已经引起了人们对这个——制造婴儿却把TA们置于无国籍状态(statelessness)的不安定(limbo)、孤儿状态的无助(the helplessness of orphanhood)、人贩子的掠夺、其它随机胡乱的渴望小孩的伴侣(random child-starved couples)的贪婪占有欲(acquisitiveness)、和其它不幸(calamities)之中——的行业(sector)的骇人大规模谴责(lurid mass condemnation)。而在明显没有那么喧耀的情况中,代孕者则因产后并发症(postpartum complications)而死亡。

这涵盖了图景中的“残忍(ghoulish)”之处。而就“平淡陈腐(banal)”来说,尽管有着无数耸人听闻的个人案例的新闻报道,但是从生育诊所(从“宿主”子宫 “host” uteruse)取走(collected)的许多新生婴儿的非传统妊娠来源(unconventional gestational provenance)完完全全是隐秘难以被察觉的。作为一个“代孕婴儿(surrobaby)”,在出生证明上没有被提及,并且在儿童的社会环境(social milieus)中也经常不被披露。数百万(millions)黄金时段电视观众对代孕的熟悉程度(即,代孕是发生“在外面(out there)”的其它人身上的一种奢侈的可能性),与成千上万的(thousands)“代孕婴儿们(surro-babies)”实际上在我们身边悄然穿行这一事实,两者之间,存在着一道隔阂,一个窘迫困境(aporia)。代孕行为在人群中的日常流动(everyday flow)对许多人来说仍是未知的,因为它几乎困扰不到传统核心家庭(conventional nuclear family)这一奇观的表面。

同时,关于这一主题的书籍不计其数,其中绝大多数是以生物伦理学(bioethical)为重点,也就是说,它们从道德和人道主义的立场出发,通过讨论子宫的或“生命本身”的可销售性(saleability)来审视代孕。其它则在目前正在销售作品中通过关注不同的事情呈现了深思熟虑且细致的研究,诸如关注宗教信仰在代孕中的作用36;代孕的种族阶层化与(受阻的)移居之模式(its patterns of racial stratification and (thwarted) migration)37;共同/共享的隐喻(shared metaphors)在建立母亲身份(motherhood)方面的作用38;这些隐喻在 LGBTQ 亲缘制造本体论(LGBTQ kinmaking ontologies)中的特殊性(specificity)39;该产业的新殖民面向(the neocolonial aspects of the industry)(一种“跨国生殖种姓制度(transnational reproductive caste system)”)40;线上代孕论坛上的话语规范41;“反生育国家(anti-natal state)的支持生育(pro-natal)技术”的前史(即,现在被招募来为TA人代孕的群体以前所忍受着的绝育政策的显著影响 the significance of sterilization policy)42;以及市场的其它在地化特征,比如在美国“军妻(military wives)”中兴起的热潮,在丈夫调外部署时(away on deployments),作为精品自由职业者(boutique freelancers),其利用自己的高端医疗保险计划进行代孕。43

这本书有什么意义呢?《现在完全代孕》(Full Surrogacy Now)并不是一本主要来源于案例研究的书。正如你所看到的,它同样也没有论证说,像现在这样的“代孕”境况(“surrogacy” situation)有在某种程度上可取的东西。它呈现了一个特定诊所的生殖正义(reproductive justice)、反代孕和推销游说(saleswomanship)的简短历史——但它的主要区别,或者我希望如此的是,它在论述在今天的代孕集体(surrogacy dormitories)中工作的人这方面,是理论上无节制的(theoretically immoderate)、乌托邦的和有偏袒的(partisan)。其目的是利用今天的资产阶级再生产(bourgeois reproduction)(分阶层的 stratified、商品化的、顺性/别正统规范主义的 cis-normative、新殖民主义的 neocolonial)以望向一个妊娠共产主义(gestational communism)的视野(horizon)。在整本书中,我认为(assume)获得某些东西以接近(approaching)这一视野所需的力量主要属于那些目前是工人的人——那些可能梦想着不再是工人的工人——具体地说,就是那些制造和不制造婴儿(making and unmaking babies)的工人。

虽然我并没有呼吁减少44造婴(baby-making),但这本书试图打击资产阶级社会(bourgeois society)对私人的、合法婴儿——(正如芭芭拉·卡茨·罗斯曼(Barbara Katz Rothman)所具体指出的,“至少是要健康的白人 [婴儿]”(at least, healthy white [ones]),在这里,使用“健康”这个词想必是带有讽刺意味的——因为“健康”为了表示没有障碍 disability)45——的贪婪嗜好。准强制性的“母亲身份(motherhood)”体制(regime),虽然在关于“生命本身”的无差别传承( undifferentiated passing-on)方面为自己辩护,但其却严重牵涉到在现今社会中以生命政治价值(biopolitical value)为标准对人类进行分层(stratify)的结构。如果说,正如劳拉·马莫(Laura Mamo)在她对技术科学(technoscience)时代酷儿社群内的怀孕情况的调查中发现的那样,新的格言(dictum)是“如果你能实现怀孕(achieve pregnancy),你就必须生育(procreate)”,46 那么,这格言就像许多“普世(universal)”的东西一样,规训着每一个人,可是实际上只适用于少数人(统治阶级)。而且,虽然 LGBTQ 斗争以及移居者(migrant)斗争的问题有时与阶级冲突(class conflict)相分离,但是如果没有论述说明——通过统一在“健康”家户(“healthy” household)内的一个合理正当家庭的形象(the image of a legitimate family)来规训管制(police)背离越轨者(deviations)——的顺性/别式性歧视(cissexist)【即对跨性/别者 trans people 的歧视与偏见等,译注】、反酷儿和仇外(xenophobic)的逻辑,任何对这种“经济”生殖阶层化制度(this system of “economic” reproductive stratification)的理解都是不完整的。47毒品使用者、寻求堕胎者、性积极(sexually active)的单身女人、黑人母亲、防卫自己不受男人攻击的芬曼(femmes)48、性工作者和无证移居者(undocumented migrants)是最常被监禁(incarcerated)的违反这类教养规范( parenting norm)的人(violators)。TA们并没有因为——如今的家庭(Family,原文大写“F”)已经不一定是异性恋式的(heterosexual),且各州【指美国州份,译注】越来越多地通过同性恋婚姻(gay marriage)政策向“同性恋正统规范主义(homonormative)”家户(household)做出让步——这一事实而被保护(shield)。49

妊娠公社(Gestational Commune) #

“现在完全代孕”,“另一种代孕是可能的”:如果这些可互换性情绪(interchangeable sentiments)暗示着一种革命性计划(我希望是如此),我建议由以下邀请(invitation)来推动它。让我们为开源的、完全协作的妊娠(open-source, fully collaborative gestation)创造可能的条件。让我们预想(prefigure)一种非竞争性地制造彼此(manufacturing one another noncompetitively)的方法。让我们亲切款待彼此,破除遗传式亲子关系(hereditary parentage)的概念,并且增加真实的、充满爱的团结。让我们建立一个以同志情谊(comradeship)为基础的关怀公社(care commune),一个靠朋友和善意(kith and kind)而不是亲缘(kin)来维持的世界。在涉及怀孕的地方,让每一次怀孕都是为了每个人。总之,让我们推翻“家庭(family)”。50

诚然,我很难想象由我来写的书能完全公正地对待这一职责(remit)。令人欣慰的是,我刚才浅谈的观点并不新鲜,也不具有独创性,并且在之后很多年里还会继续被完善和具体化。当然,写作是分布式的(distributed)、全面被代理式(omni-surrogated)创造性劳动(labor)的典型例子。虽然这本书封面上的名字是我的,但孕育出(gestated)其未完成内容的思想是很多的——就像孕育出(一直到成年状态的 adulthood )创造着那些不断发展中的想法(ongoing thoughts)的思想家的分娩劳动(labors)一样。马里奥·比亚乔利(Mario Biagioli)在他的文章中把妊娠代孕(gestational surrogacy)和知识剽窃(intellectual plagiarism)两者进行了比较并非常好地指出:“作者身份(authorship)只能是共同作者身份(coauthorship)”。51

我毫不掩饰对家庭废除(family abolition)的兴趣,我想让我们看看工资性妊娠援助(waged gestational assistance),特别是因为它阐明了由完全不同的东西所造成的内在破坏( immanent destruction)的可能性。换句话说,我希望看到一种名副其实的代孕;一种真正的代孕;代孕团结(surrogacy solidarity)。这就是旗帜鲜明地指出这一资本主义再生产的特定多站点项目(particular multisited project)的原因;而不是因为它是密集的,或者独特的。我想让其它人帮助我违反常理地解读代孕从而开始收回(reclaim)酷儿关怀(queer care)的生产性网络(真正的代孕)——这代孕商标™(Surrogacy ™)是私下引资的(privately channelling)、货币化的、基本上是在偷我们的东西的。

我敢打赌,对于人类孕育者(human gestators)所处的暴力困境,没有技术上的“解决(fix)”。子宫外造婴(ex utero babymaking)的技术或许是个好主意,同样的,在堕胎和避孕领域也要进行更有野心的研究和开发。但从根本上说,整个世界都应该从目前被资本主义精英垄断的已有可行技术中获利。最重要的是为了获取(access)和控制——也即,再生产/生殖技术(reprotech)的共享化(commoning)或共产化(communization)——而进行的政治斗争。当然,这将取决于我们(因为技术统治官僚(technocrats)不会为了我们这么做,或者即使TA们做了也不会把它交给我们)编排协调密集的科学研究,研究如何调整生物身体(bodily biology),以更好地对那些有子宫且发现自己被一个胎盘所驱使投入工作的人(those with uteruses who find themselves put to work by a placenta)给予特权、保护、支持和赋权。

说没有对妊娠的奇迹式解决(miracle fix)——除了占有生殖/再生产的手段之外——远不是逃避,而是点燃我们废除(产科的 obstetric)现状(present state of things)的欲望。在关于我们的怀孕是“自然的(natural)”还是“病理性的(pathological)”长达几个世纪的循环辩论之外,我知道,这之间存在着一个妊娠公社(gestational commune)——并且我想生活在其中。

苏菲·路易斯是一位居住在费城的共产主义 作家, 《现在完全代孕:反对家庭的女性主义》(Full Surrogacy Now: Feminism Against Family)的作者,也是布鲁克林社会研究所关于 酷儿和跨儿女性主义课程的老师。作为 脱离困境(Out of the Woods)这一集体的成员之一,她广泛在废除家庭、生态学和 乌托邦等方面写作和演讲。

Sophie Lewis is a communist writer based in Philadelphia, the author of Full Surrogacy Now: Feminism Against Family, and a teacher of courses on queer and trans feminism at the Brooklyn Institute for Social Research. A member of the Out of the Woods collective, she writes and speaks widely on family abolition, ecology, and utopia.

考虑到大部分人的阅读习惯只是看标题以及对全文的粗略扫读,以及公共舆论场对“代孕”之讨论潜藏的种种狭隘断言,特别是这些讨论里所充斥着的顺性/别异性恋正统主义(cis-heteronormative)预设(忽略了跨性/别者和非二元者(trans and non-binary people)以及其它各性/别认同的人,还有各不同性意向(sexual dispositions)的人),再加上公众对这个词的反射性恐惧与排斥,因而本文在豆瓣的大标题不进行“surrogacy”的翻译。译者过度乐观地期待读者跟着 Sophie Lewis 的这篇短文重新思考作为工作的“妊娠/生育/生殖/怀孕/分娩劳动”,及其笔下具有乌托邦视野的真正完全的“代孕”(对当前狭义上的“代孕”完全不同的理解),进而对本文及更广泛的酷儿/跨儿包容的怀孕工作、生殖正义(权利)等议题展开更为激烈的批判性审视。

部分顺性/别者(cis people)可以怀孕,如达到/拥有相关生物条件的顺性别女人(cis woman);同理,部分跨性/别者(trans people)和部分非二元者(non-binary people)也可以怀孕。——译注

Elena Ferrante, The Days of Abandonment (Penguin Press, 2005), 91.

竹下千佳子,“从母/胎(Mother/Fetus)到合生功能体(Holobiont(s)):关于怀孕身体的唯物女性主义本体论”,选自《催化剂:女性主义,理论,技术科学》 第三辑第一期(2017年)。(Chikako Takeshita, “From Mother/Fetus to Holobiont(s): A Material Feminist Ontology of the Pregnant Body,” Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 3, no. 1 (2017).)

苏珊那·萨迪丁,“为什么怀孕是母亲和婴儿之间的生物战争”,《Aeon》,2014年8月4日。(Suzanne Sadedin, “Why Pregnancy is a Biological War Between Mother and Baby,” Aeon, August 4, 2014 https://aeon.co/essays/why-pregnancy-is-a-biological-war-between-mother-and-baby .)

BBC News, “Post-Natal PTSD: ‘I relived childbirth over and over again,”’ November 28, 2018 https://www.bbc.com/news/ukengland-leeds-46347942. On birth trauma in the US, see: Linda Villorosa, “Why America’s Black Mothers and Babies Are in a Life-or-Death Crisis,” New York Times Magazine, April 11, 2018 https://www.nytimes.com/2018/04/11/magazine/black-mothers-babies-death-maternal-mortality.html.

苏珊·鲍德《无法承受之重:女性主义、西方文化与身体》(加州大学出版社,1993年)。(Susan Bordo, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body (University of California Press, 1993).)

安娜·格拉霍瓦茨,“阿利扎·施瓦茨的堕胎艺术:酷儿受孕以及对生殖未来主义的反抗”,《MAMSIE》第5辑第2期,第1到19页。(Ana Grahovac, “Aliza Shvarts’s Art of Aborting: Queer Conceptions and Resistance to Reproductive Futurism,” MAMSIE 5, no. 2: 1-19.)

“labor”一词除了有“劳动力”、“劳动”的意思外还有“分娩”的意思。——译注

艾丽卡·米勒,《快乐堕胎:我们的身体在选择权的时代》(Zed Books 出版社,2017年),第四页。(Erica Millar, Happy Abortions: Our Bodies in the Era of Choice (Zed Books, 2017), 4.)

卡罗琳·舒尔,“‘被贩卖’到一个更好的未来?代孕禁令两年后的墨西哥”,《HSG焦点杂志》,圣加仑大学,2018年1月。(Carolin Schurr, “‘Trafficked’ into a better future? Mexico two years after the surrogacy ban,” HSG Focus magazine, Universitat St. Gallen, January 2018.)

Associated Press, “Pregnant Cambodian Women Charged with Surrogacy and Human Trafficking,” July 6, 2018.

Sharmila Rudrappa, “How India’s Surrogacy Ban Is Fuelling the Baby Trade in Other Countries,” Quartz, October 24, 2017.

“parent”(家长)并不只有“母亲”或“父亲”,也有性别身份认同为非二元(non-binary)的家长、不遵从性别规范者(gender nonconforming)家长;但同样,也有非二元者等性别非规范者会使用“父亲”或“母亲”等称谓。所以本文中的该词即相关词汇的翻译将以“亲代”、“亲本”、“家长”为主。——译注

例如参见米歇尔·墨菲(Michelle Murphy)对玛格丽特·桑格(Margaret Sanger)之轨迹的简洁概述,于米歇尔·墨菲《美国激进女性主义的身体政治中通过控制进行的解放》(“Liberation through Control in the Body Politics of U.S. Radical Feminism”),载于《自然的道德权威》(The Moral Authority of Nature),编者洛林·达斯顿(Lorraine Daston)及费尔南多·维达尔(Fernando Vidal)(芝加哥大学出版社,2004年)。

李·埃德尔曼,《没有未来:酷儿理论和死亡驱力》(杜克大学出版社,2004年)(Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive (Duke University Press, 2004).)

劳拉·布里格斯,《所有的政治是如何变成生殖政治的》(加州大学出版社,2017年),第127页。(Laura Briggs, How All Politics Became Reproductive Politics (University of California Press, 2017), 127.)

W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America, 1860-1880 (Free Press, 1992); Dorothy Roberts, Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty (Vintage, 1999).

艾琳·鲁斯蒂格,《母亲档案》,Komsomol films,2013年,91分钟。(Irene Lusztig, The Motherhood Archives, Komsomol films, 2013, 91 minutes.)【读者可在艺术家本人的 Vimeo 页面上看到部分视频摘录 https://vimeo.com/komsomolka ——译注】

米歇尔·斯坦沃斯(Michelle Stanworth)写道:“‘自然(natural)’一词很难适用于因潜在可控的感染、因职业危害和环境污染物、因医疗和避孕管理不善而加剧的高不育不孕率 …(因此,)女性主义分析的要旨是将怀孕(pregnancy)从自然状态(the status of the natural)中解救出来。” 米歇尔·斯坦沃斯,“母亲身份的解构”(The Deconstruction of Motherhood),载于《生殖技术:性别,母亲身份和医疗》(Reproductive Technologies: Gender, Motherhood and Medicine), 编辑:米歇尔·斯坦沃斯(明尼苏达大学出版社,1987年),原书第10-35页,摘自第34页。

关于生殖自主权去自然/改变(denatures)大自然(Nature)本性是好事还是坏事的观点依然盛行(alive and well)。2018年5月25日,在爱尔兰共和国公投废除该国的堕胎禁令后,英国著名哲学家约翰·密尔班克 John Milbank(@johnmilbank3)在推特上说:“支持‘选择之权利(the right to choose)’的女人人数之多是惊人的,这证明了女人的剧烈去自然/改变其本性(drastic denaturing),这或许正是去人格化的资本主义和官僚主义式驱动(the capitalist and bureaucratic drive to depersonalise)的核心所在。” 与此同时,异女性主义(xenofeminist)理论家海伦·海斯特(Helen Hester)恰如其分地批评了其它各种将妊娠者(gestators)贬为一种浪漫化的去权/消除权力之状态(state of disempowerment)的“自然主义(naturalist)”思想体系(包括生态女性主义(ecofeminism))。海斯特写道:“妊娠(gestation)和分娩(labour)应该是超出个人控制的——这样显眼的暗示是特别令人不安的。” 海伦·海斯特,《异女性主义》(Xenofeminism)(Polity Press,2018年),第17页。【读者感兴趣xenofeminism及其相关左翼加速主义取向的活动,还可以了解 Gynepunk 等组织,又或者《transhackfeminism》这样的研讨会活动。——译注】

费尔斯通对格兰特利·迪克-瑞德(Grantly Dick-Read)、拉马兹(Lamaze)【一种心理助产法,译注】 以及相关的“回归自然(returns to nature)”这种热情浪潮的看法是值得再述的(reproducing),尽管其蔑视的力量(the force of its contempt)导致她的散文变得草率:“对自然分娩的狂热崇拜(cult)本身就告诉我们,我们离真正的与自然合一(true oneness with nature)有多遥远。自然分娩只是反动保守的(reactionary)嬉皮卢梭主义式(hippie Rousseauean)回归自然(Return-to-Nature)的又一部分,而且同样是自觉性的(self-conscious)。也许这真正信仰,对分娩的神秘化,让参与其中的女人更轻松容易些。二十位孕妇(pregnant women)在地板上跟着指挥者的指挥棒做深呼吸,这种伪瑜伽练习(Pseudo-yoga exercises)甚至可以帮助一些女人培养‘合适正确的(proper)’态度(比如‘我一次都没有尖叫过’)。” 舒拉米斯·费尔斯通(Shulamith Firestone),《性的辩证》(The Dialectic of Sex)(Verso出版社,1970年/2015年),第199页。

西尔维娅·费德里(Silvia Federici),《卡利班和女巫》(Caliban and the Witch) (Autonomedia 出版社, 2004年);芭芭拉·厄莱雷奇和迪尔德丽·英格利什(Barbara Ehrenreich and Deirdre English),《女巫,助产者和医治者》(Witches, Midwives and Healers),第二版(Feminist Press 出版社,2010年)。

《导乐陪护:怀孕者的根本护理》(The Doulas: Radical Care for Pregnant People),编辑 玛丽·马奥尼(Mary Mahoney)和劳伦·米切尔(Lauren Mitchell)(Feminist Press 出版社,2016年)。【读者可以查阅 Mary Mahoney 等人创办的“the Doula Project”,TA们自称为(self-identified as)“radical doulas”(激进导乐陪护者)的原因有一部分是因为TA们有在堕胎(abortion)、领养(adoption)、代孕、流产(miscarriage)、死产(stillbirth)等方面的陪护;一般来说导乐陪护(大致指,在客户怀孕前、怀孕期间、分娩后提供非医疗护理的人)是没有涵盖到堕胎的;同时,TA们认为所有这些方面的护理也是根本的(radical)——译注】

Alana Apfel, Birth Work as Care Work: Stories from Activist Birth Communities (PM Press, 2016).

在对17本“自然分娩(natural birth)”指导手册的研究中,地理学家贝基·曼斯菲尔德(Becky Mansfield)发现,“自然分娩(natural childbirth)需要艰苦的、非常有意识的工作。”贝基·曼斯菲尔德,“自然分娩的社会性质”(The Social Nature of Natural Childbirth),载于《社会科学与医学》(Social Science & Medicine)第66卷, 第5期(2008年):第1093页。

激进导乐陪护者(Radical doulas)有意识形态上的敌人:所谓的 ProDoulas(专业导乐陪护)。凯蒂·贝克(Katie Baker)挖出了这导乐陪护产业(doula industry)新的残酷资本家圈子(new clique of cut-throat capitalists)的污点丑闻。M. Baker, “This Controversial Company Wants to Disrupt the Birth World,” BuzzFeed, January 4, 2017 https://www.buzzfeednews.com/article/katiejmbaker/douladrama 。【简而言之,ProDoulas 是一个采用各种组织化的方式进行活动与培训的利益集体。——译注】

玛丽·奥布莱恩(Mary O’Brien),《生殖的政治》(The Politics of Reproduction)(Unwin Hyman 出版社,1981年)。

凯瑟琳·道(Katharine Dow),“九个月的领先开端:母亲关系纽带和代孕”(A Nine-Month Head-Start’: The Maternal Bond and Surrogacy),载于《民族》(Ethnos),第82辑,第1期(2017年):第86-104页。

“Commercial Surrogacy Has Become a $2bn Industry,” The New Indian Express, September 1, 2016.

保拉·嘉宝,“海外的逮捕和不确定性表明了为什么澳大利亚必须将有偿代孕(Compensated Surrogacy)合法化”,载于《对话》,2016年11月23日。(Paula Gerber, “Arrests and Uncertainty Overseas Show Why Australia Must Legalise Compensated Surrogacy,” The Conversation, November 23, 2016.)

丹尼尔·波利提(Daniel Politi),“数万人在以色列抗议剥夺男同性恋者的代孕权利”(Tens of Thousands Protest in Israel Over Denial of Surrogacy Rights for Gay Men),载于《石板》(Slate),2018年7月22日 https://slate.com/news-and-politics/2018/07/tens-of-thousands-protest-in-israel-over-denial-of-surrogacy-rights-forgay-men.html 。

奥利维亚·鲁加德(Olivia Rudgard),“代孕改革可能剥夺亲生家长的自主权利”(Surrogacy Reform Could Remove Automatic Rights from Birth Parents),载于《每日电讯报》(The Telegraph),2018年5月4日 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/04/surrogacy-reform-could-remove-automatic-rights-birth-parents/ 。

理查德·路文廷(Richard Lewontin)和理查德·莱文(Richard Levins),《受影响的生物学:关于生态学、农业、健康的辩证论文》(Biology Under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, Health)(纽约大学出版社,2007年),第239页。

唐娜·哈拉维(Donna Haraway),《灵长类视觉:现代科学世界中的性别、种族和自然》(Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science)(Routledge 出版社,1989年),第352页。

Marcia lnhorn and Soraya Tremayne, Islam and Assisted Reproductive Technologies: Sunni and Shia Perspectives (Berghahn, 2012).

Laura Harrison, Brown Bodies, White Babies: The Politics of Cross-Racial Surrogacy (New York University Press, 2016).

Elly Teman, Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self (University of California Press, 2010).

劳拉·马莫(Laura Mamo), 《酷儿化生殖:在技术科学时代实现怀孕》(Queering Reproduction: Achieving Pregnancy in the Age of Technoscience) (Duke University Press, 2007.)

阿目瑞塔·班纳吉(Amrita Banerjee),“种族与跨国生殖种姓制度”(Race and a Transnational Reproductive Caste System)载于《希帕提亚》(Hypatia)第29卷第1期 (2013年:第113-128页。)

Zsusza Berend, The Online World of Surrogacy (Berghahn, 2018).

阿目瑞塔·潘德(Amrita Pande),《分娩劳动中的子宫:印度的跨国商业代孕》(Wombs in Labor: Transnational Commercial Surrogacy in India)(哥伦比亚大学出版社,2014年),第21页。

伊丽莎白·齐弗(Elizabeth Ziff),“ ‘妈咪部署’:美国的军人配偶和代孕”(The Mommy Deployment’: Military Spouses and Surrogacy in the United States),载于《社会学论坛》(Sociological Forum),第32卷第2期(2017年)。

我对“制造亲缘,而不是婴儿 make kin, not babies”的介入思考可参见《观点》(Viewpoint)杂志2017年一篇文章,“克苏鲁对我来说没有作用”(Cthulhu Plays No Role For Me) https://www.viewpointmag.com/2017/05/08/cthulhu-plays-no-role-for-me/ 。参见唐娜·哈拉维(Donna Haraway,《与忧患并存:在克苏鲁纪制造亲缘》(Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene)(杜克大学出版社,2016年);以及随后我对哈拉维的论点进行的修正,这继续着我们互相间正在进行的对话,见《制造亲缘,而不是人口:重新构想世代》(Making Kin, Not Population: Reconceiving Generations)【conceive 也有怀孕的意思,译注】编辑:唐娜·哈拉维和阿黛尔·克拉克(Adele Clark)(Prickly Paradigm Press 出版社,2018年)。

芭芭拉·卡茨·罗斯曼(Barbara Katz Rothman),《重建母亲身份》(Recreating Motherhood)(Rutgers University Press 出版社,2000年),第39页。

马莫,《酷儿化生殖》(Queering Reproduction),第228页。

梅琳达·库珀(Melinda Cooper),《家庭价值:在新自由主义和新社会保守主义之间》(Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism)(Zone Books 出版社,2017年);劳拉·布里格斯(Laura Briggs),《某人的孩子:跨种族收养与跨国收养的政治》(Somebody’s Children: The Politics of Transracial and Transnational Adoption)(杜克大学出版社,2012年);安格里尔·米特罗普洛斯(Anglea Mitropoulos),《契约与传染:从生命政治到治理计划》(Contract and Contagion: From Biopolitics to Oikonomia)(Minor Compositions 出版社,2012年);雪莱·帕克(Shelley Park)“收养者式母亲身体:一个重新思考母亲化的酷儿范式?”(Adoptive Maternal Bodies: A Queer Paradigm For Rethinking Mothering?)载于《希帕提亚》(Hypatia)第21卷第1期 (2006年):第201-226页。

此译注前半段直接复制自译者之前的翻译译注:“femme”一词的翻译方式与背景同“butch”,常被译为“女性化的女同性恋者”,又译“底”。但对”femme“的使用更倾向于解释为“femininity(女性气质)”的酷儿展演,酷儿化的呈现。也即,顺性别者、非二元者、跨儿、以及酷儿社群中的任何人都可以批判性地挪用这个词,以展现自己对”femininity“的理解。此处采用音译“芬曼”。/ Sophie Lewis 在这里使用这个词很明显是想要包容所有因呈现出女性气质(各种形式上的)而遭受基于性别(gender-based)的暴力的人【非 sex-based 这种生物本质论取向】。——译注

《反对平等:酷儿革命,不只是包含性》(Against Equality: Queer Revolution, not Mere Inclusion),编辑:瑞安·康拉德(Ryan Conrad)(AK Press 出版社,2014年)。

每个人都应该参阅米歇尔·奥布莱恩(Michelle O’Brien),去了解遍及资本主义历史的关于“废除家庭(family abolition)”的积极与消极运动的历史:米歇尔·埃丝特·奥布莱恩,“废除家庭:划分资本主义发展中不同时期的性别解放”(To Abolish the Family: Periodizing Gender Liberation in Capitalist Development)载于《尾注》(Endnotes)第五期,即将出版。奥布莱恩在她的手稿中写道:“废除家庭只有与反抗对于工人阶级再生产(working-class reproduction)的其它统治性手段的运动相结合时,才能在今天找到一致性(coherence): 废除资本主义式工薪(capitalist wage)和种族国家(racial state)的斗争 … 废除家庭就是对世代和日常再生产(generational and daily reproduction)的大规模去商品化(mass decommodification)、集体化(collectivization)以及其物质需求的全面获取(universal access)”。【读者也可以搜索“ME O’Brien”来获取更多相关资料,原文注释所引用的这篇文章现已出版,见 https://endnotes.org.uk/file_hosting/EN5_To_Abolish_the_Family.pdf ,译注】

马里奥·比亚乔利(Mario Biagioli),“剽窃、亲缘关系和奴役”(Plagiarism, Kinship and Slavery),载于《理论、文化与社会》(Theory, Culture & Society)第31卷,第2/3期(2014年):第84页。